発信機のテープ止めから始まった 鹿島DXの地道な舞台裏

人手不足が叫ばれる建設業界。最大手の鹿島建設は、建設現場内のモノやヒトの動きをリアルタイムで可視化する「3D K-Field」などによって、現場管理業務の効率化を目指しています。最初に待っていたのは、現場にある台車や脚立にテープで発信機をつけていく地道な作業でした。安全のためさまざまな制約がある建設現場で、どのように新しいチャレンジを浸透させていったのか。鹿島建設で建築現場のDXを推進するチームに話を聞きました。

【プロフィール】※左から

天沼徹太郎(あまぬま てつたろう)さん

2012年鹿島入社。入社以降一貫して建設現場のデジタル活用を推進する業務に従事。建設現場の業務効率化に資するアプリケーションやシステムの企画・開発を担当。2017年より3DK-Fieldの開発を始める。2020年より建築管理本部に所属。

川島慎吾(かわしま しんご)さん

2016年鹿島入社。東京建築支店にてオフィスビルの新築・リニューアル工事の施工管理業務を担当。支店管理部門にて業務システムやITツールの開発と展開を行いながら、3D K-Fieldの開発を始める。2021年より建築管理本部に所属。

古賀達雄(こが たつお)さん

1999年鹿島入社。東京・関西地区にて、集合住宅新築工事、市街地再開発工事などの施工管理業務を担当。2010年より建築管理本部に所属し、現場支援、企画業務等を実施中。

橋本英二(はしもと えいじ)さん

2007年鹿島入社。東京建築支店や九州支店で、施工管理業務を担当。2014年より約5年間、米国の現地法人でプロジェクトマネジメントに携わる。2019年に帰国後、建築管理本部に所属、技術開発や生産性向上に関する企画・推進を実施。

「建設業界が衰退する」という危機感

——最初に、鹿島が目指す建築現場におけるDXの方向性を教えてもらえますか。

古賀さん(以下敬称略):柱になっているのが、2018年に発表した「鹿島スマート生産ビジョン」です。建築には大きく分けて、実際に作業員が働く現場作業と、工程管理のマネジメントがありますが、現場では「作業の半分はロボットと」、マネジメントでは「管理の半分は遠隔で」、そして、どの仕事においても「全てのプロセスをデジタルに」することを、このビジョンではコンセプトに掲げています。

これにより、生産性を高めるとともに、建築生産プロセスをより魅力的なものに変えていこうとしています。ビジョンの実現に向けて、様々な技術開発などを進めています。

古賀達雄さん(右)

このビジョンを策定した背景には、2012年ごろから顕在化してきた人手不足の問題があります。そもそもなぜ人手不足がおきるのか。現場作業では、まだ人が作業するには負担が大きい部分が多いため、次世代を担う若手に敬遠されているのではないか。そういった環境を変えていかないと、長期的には建設産業は衰退していくんじゃないかという危機感から、こうした取り組みをしています。

現場の動きを可視化し検証

——効率化のとりくみの一つが「3D K-Field」とのことですが、これは何を目指すものでしょうか。

川島:現場にいたときの経験を振り返って、どんなことができたら便利かを考えたときに、「ものを探している時間がけっこうあるのでそれが改善すればいいな」という考えが浮かびました。協力会社から台車を貸してくれって言われたときにすぐに見つけられなかったり、自分の脚立をどこかに置き忘れてしまったり。こうした探す手間をまずなくしたいと思いました。

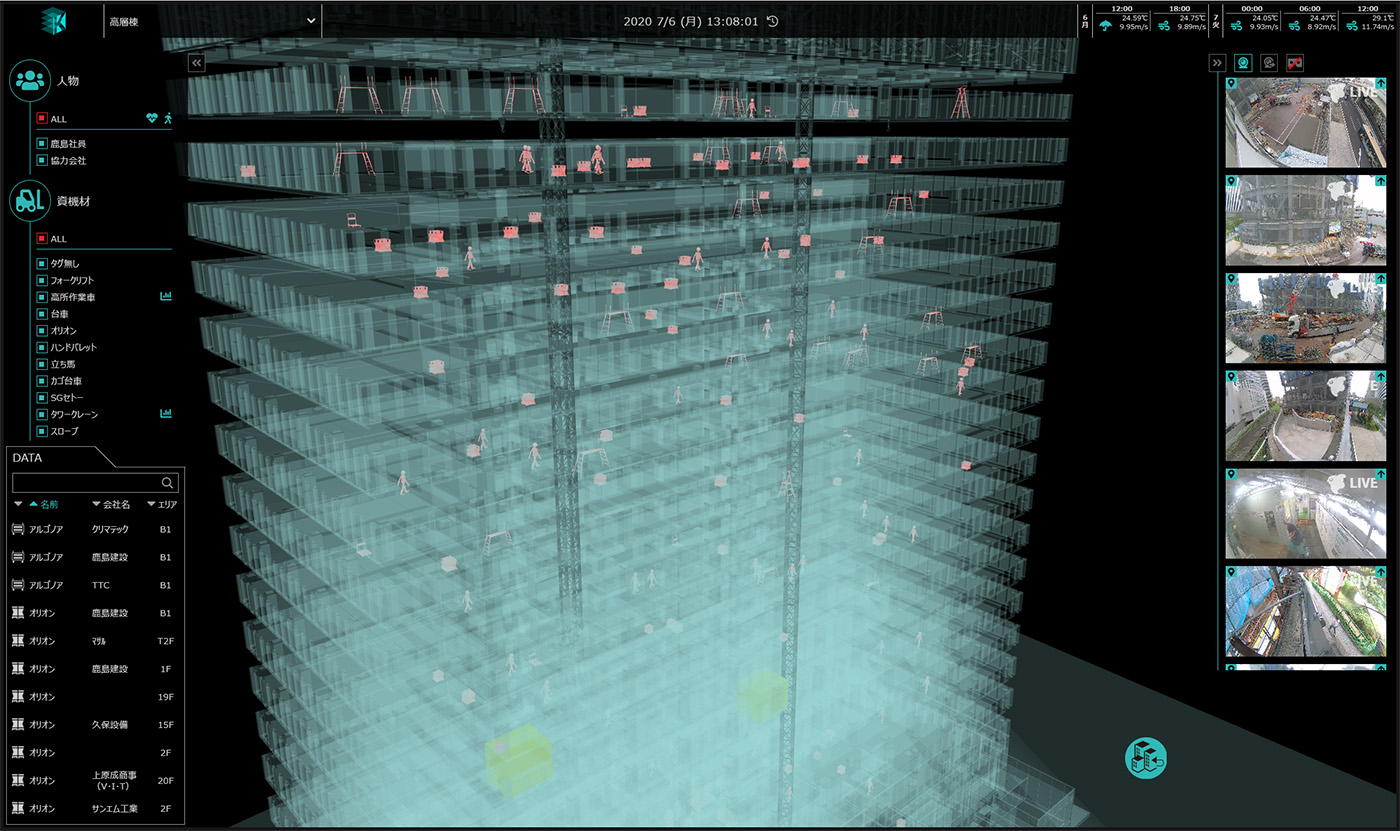

そこで、現場内の資材・機材、さらには人の位置情報までを現場マップ上に表示し、簡単に探せるしくみを作ろうとしたのが始まりです。最初はフロアごとに平面でマップを表示していましたが、現在では、建物全体のスケルトンモデルを3D表示することで、どこになにがあるかがよりわかりやすくなっています。このシステムは、2021年に竣工した横浜ゲートタワーなどで導入されました。

3D K-Fieldの画面(鹿島建設提供)

ものを探しやすくするというところから始まったプロジェクトですが、例えば現場でヒトやモノがどう動いているかのデータが蓄積されていけば、さらに新しいことにもつながります。建設現場では、仮設の通路やトイレ、休憩所などをその都度設置するわけですが、その配置が正しかったかどうかは、これまで検証されてきませんでした。でもヒトやモノの動きを分析することで、その配置は本当に効率的だったのかどうかが見えてきます。将来的には、過去のデータをもとに通路やトイレの最適な配置の計画をAIが導き出すようなところまでつなげていきたいと思います。

川島慎吾さん

テープの貼り方も試行錯誤

——具体的にはどんな方法でモノの配置を把握したのでしょうか?

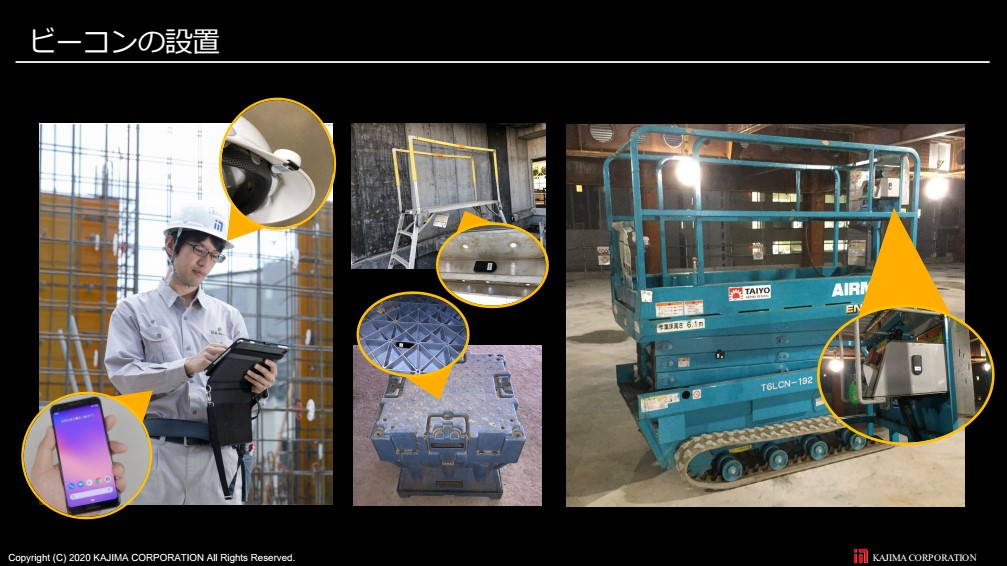

川島:脚立などにひとつひとつビーコン(発信機)を取り付け、さらにビーコンの電波をキャッチする受信機を、建物側のコンセントにつないでフロア内に一定間隔で設置しました。やり始めた2018年のころは本当に手探りで、ビーコンを貼るのにどんな両面テープがいいのか、上からガムテープで貼っていいのか、そんなところから始めたんです。

最初に導入した現場では、150個ぐらいのビーコンを、2人で一つ一つ資機材に取り付けていきました。さらに、受信機を置きたい場所にコンセントがなかったり、いざやってみたら電波がつながらなかったり、試行錯誤の連続でした。

最終的に、ビーコンは強力な厚手の両面テープを使って脚立や台車の裏に貼り付け、受信機は風雨にさらされても壊れないようにビニール袋にいれてクリップでとめ、邪魔にならないようつるす形に落ち着きました。またビーコンの取り付けは、台車を貸してくれるレンタル会社にお願いするなど運用上の工夫もしています。

ビーコン設置の様子(鹿島建設提供)

——かなり地道な作業の印象です。

川島:現場の作業員さんが、他の機器を使うために受信機をコンセントから抜いてしまうといったこともよくありました。その当時では、機器の役目が現場の人たちに伝わりきっていなかったので、朝礼で外さないよう注意喚起をしてもらったりと、地道な対策をしていくしかなかったですね。

天沼:現場はとても忙しいので、新しい提案がすんなり受け入れてもらえないこともあって。そうした泥臭い調整が一番大変でした。

——どんな風にして理解を得ていったのでしょうか。

天沼:基本的には現場のひとに「こういう取り組みです」っていうのをしっかり説明して理解してもらう。また受信機の設置などをお願いするときも、現場になるべく負荷がかからないような運用方法を一生懸命考えて、業務のなかで実行してもらえるオペレーションにまで落とし込むというのが大事だったと思います。

天沼徹太郎さん(左)

——その後、プロジェクトの手応えは?

天沼:正直、最初のころはあまりありませんでした。技術的な検証の要素が大きかったですし、機材の場所を確認するにも大型モニターのある場所まで行かなければいけなかったりと使い勝手も悪かった。現在は、当社が作業員に貸与する作業員専用スマートフォンのアプリからでも手軽に確認できるようになったので、「自分でものを探す時間がなくなった」といった声も出てきています。

——「3D K-Field」は、現在どのくらいの数の現場で使われているのでしょうか。

川島:2022年10月現在で、10カ所の現場で導入されています。運用ノウハウはだいぶたまってきたのですが、まだビーコンや受信機の費用が高く、コストが普及のネックになっているところはある。とはいえこの1、2年で受信機もだいぶ小さく、価格も安くなってきたので、あと一歩、安い機器が市場に出てくれば、導入する現場が増えると思います。

カルチャーを変えたビジョン

——そもそも建設現場では、新しい機材を持ち込むことへの抵抗感は大きかったのではないかと思います。そういった意識はどう変わってきたのでしょうか?

古賀:建設プロジェクトでは、リスクをいかに減らして物事を進めるかというのが仕事の本質でもあります。そのため新しいものに対する不確実性や投資対効果への懸念、膨大な事前手続きなどの煩雑性などもあり、結局様子を見るということが多くありました。タブレットが世の中に出てきたころも、他社は現場に標準導入したのに、当社は1台いれるのにも苦労する、といったこともあり、特に若手の社員は、もどかしさを感じていたと思います。

そういったカルチャーを変えるためにも、2018年の「スマート生産ビジョン」は重要だったと思います。世の中も会社もこういう方向でいきますよとビジョンを示すことで、社内でも「スマート生産のためにやります」と言うことで、新しい提案が通りやすくなってきた。もちろん結果的にうまくいかなかったプロジェクトもありますが、少なくともチャレンジする数は圧倒的に増えました。

橋本英二さん(右)

——アメリカでの取り組みも参考にしたと聞いています。

橋本:建設現場での人手不足や、他の産業と比べた際の相対的な生産性の低さというのは、海外でも共通した課題です。生産性が伸び悩んでいる要因の一つとして、建設業でのデジタル化の遅れが挙げられており、海外でも数年前からスタートアップ企業を中心にデジタル系ツールの開発が盛んに行われています。

特にアメリカは、国土の広大さもあり、建設現場の遠隔管理を目的としたツールの取り組みが進んでいて、「3D K-Field」と同様の、現場内の資機材位置を可視化する事例も出てきています。優れたソリューションに対して国内事例だけでなくグローバルにアンテナを張り、社内に事例やフィードバックを共有するようにしています。

——一連のDXの取り組みを、今後どう発展させていきたいでしょうか。

古賀:デジタル系ツールの分野では、ドローンや3Dスキャナーなど日進月歩で、次々に新しい技術が出てきます。受け身で待つのではなく、そうした先端的な技術を積極的に取り入れて現場の環境をよりよくしていきたい。「鹿島スマート生産ビジョン」では2024年3月までに生産性を3割あげることを目標にしていて、その節目に向かって全力で取り組んでいますが、その先においても保守的にならないよう、チャレンジするカルチャーは次の世代へつなげていきたいですね。