バックオフィスの3つの進化の方向性とは グロービスの吉田教授に聞く

DXによって、業務改善やコストカットも実現したい――。そう考える日本企業は少なくないでしょう。本記事では企業の経営戦略や組織戦略に詳しいグロービス経営大学院の吉田素文教授に、DXの本質とバックオフィスの3つの進化の方向性について聞きました。日本企業がDXで失敗しがちなポイントと、バックオフィス業務をどう変革すべきかについて質疑応答を交えて解説します。

前回の記事

「第四次産業革命時代のDXの本質とは グロービスの吉田教授が解説」

では、第四次産業革命時代のDXとは何か、そしてビジネスモデル・組織の変化について解説しました。

吉田素文(よしだ・もとふみ)。立教大学大学院文学研究科教育学専攻修士課程修了。ロンドン・ビジネススクールSEP(Senior Executive Program)修了。大手私鉄会社を経てグロービスに参加。グロービス経営大学院でのテクノベート・ストラテジーの講義に加え、企業での経営者育成プログラムの設計・実施に携わり、様々な企業の戦略・組織課題に幅広く取り組む。著書に『ファシリテーションの教科書』(東洋経済新報社)、共訳書に『一流ビジネススクールで教える デジタル・シフト戦略』がある。

単なるIT化はDXにあらず

――「DX」「バックオフィス」というキーワードで日本企業がしばしば犯しがちなミスについて教えてください。

今やっている仕事やビジネスモデルをどうやったらデジタル技術を使って効率化できるか。こうした考え方をしてしまう日本企業が多いと感じます。

例えば、ウエディング事業会社が“コロナ禍が収まったらまた結婚式をやりたい。ITツールをどうやって取り入れればよいですか”というのは、これまでの戦略や組織にデジタル技術を加えた、いわば“ふりかけご飯”にすぎません。むしろ、顧客の“何かメモリアルな体験をしたい”とか“お披露目をやりたい”というニーズに対して、それはこれまでの結婚式の形態が本当に最適なのか? と考えるべきです。

第四次産業革命において社会のあり方が変わっているのですから、企業が提供する価値や戦略をそれに合わせて進化させなければならないのに、現在の製品・サービスやビジネスモデルを前提に置いてしまいがちなのです。

縦割りサイロは機能しない

――組織体制についてはいかがでしょうか。

そこがもう一つの問題です。既存の組織は、これまでの価値を効果的・効率的に生み出すのに最適な役割分担の仕組みになっています。その古い縦割りでサイロの範囲内で新しいことをやろうとするとものすごい調整コストがかかる。

何か1つ変えるのにも根回しが大変です。さらに組織階層の上位に情報を集約し、そこで判断がされることが前提になっていますが、これも変わらなければなりません。

コロナ禍でリモートワークが進みましたが、オンライン会議でも、上司の画面を大きくするとか、その人が退出するまで出てはいけないとかいったルールを作っている会社もあると聞きますが、これも古いあり方を象徴していると言えるでしょう。

組織運営のポイントは、機能横断の自律的なチームが素早く価値を生み出し市場に届けられるようにすること。そしてそれを組織運営の中核に据えることです。そのためには情報を極力視える化し、無駄なやり取り、調整、待ちを減らすことです。

それは組織トップも例外ではありません。こうした組織のあり方にしないと、いくら最新の情報ツールを入れても全く役に立たちません。

――具体的にはどのような組織を設計すべきでしょうか。

組織の中で顧客に近い人、現場で実際に価値を生み出す人たちが自律的に動けるように、“組織ピラミッドを逆転させる”ことが必要です。そして専門化した業務を行う機能別の組織はなくなりませんが、そこは組織の中核ではなく、自律的な価値創造チームに人材を供給する、ベストプラクティスや知恵を共有する、そして全組織で標準化すべきツールを開発したりルールを設定する役割を果たしたりするようにします。

――若手を集めた新規事業プロジェクトチームを立ち上げるのではどうでしょうか。

残念ながら、効果を出すのは難しいと思います。縦割りサイロの構造をメインにしたままプロジェクト形式で「DX推進部」などをつくるケースをよく見ますが、結局縦割り組織のリーダーが本流として力を持っていて、影響力が限定されます。ましてや若手だけを集めてもそうした構造に影響を与えることはかなり難易度が高いでしょう。

DXに成功しているグローバル企業では、トップ・マネジメントが必死になってデジタル技術や戦略・組織のあり方を学び、明確・具体的なデジタルビジョンを作っています。実は多くの場合、そのプロセスで7割方の役員が入れ替わっています。

要するに、変化に適応できない人は組織の中に居場所がなくなるのです。日本企業では人材の流動性が低いので、そのようにはならないと思いますが、だからこそ自身が学び、変わらなければ組織の変革を阻害するのだという強い自覚が必要です。

加えて、積極的に外からデジタルに精通した人材を迎え入れることももっと進めるべきでしょう。どのような情報基盤を構築すべきか、どのようなツールは外から導入し、どういうものは自社で開発することが重要なのか、それは情報技術とビジネスの双方に一定以上の理解がある専門家に聞かないと分からないことです。全部を自分たちでやらないと気が済まない企業・組織がまだまだありますが、早く発想を転換すべきです。

業務の「競争領域」と「非競争領域」とは

――バックオフィス業務のDXについてはどのように取り組むべきでしょうか。

「バックオフィス進化論」というメディアでこんな言い方をするのは少々過激かもしれませんが、私はこれまで多くの人が抱いている「バックオフィス業務」という捉え方、またこれまでのバックオフィス業務の多くは、消滅する方向を目指すべきだと思います。

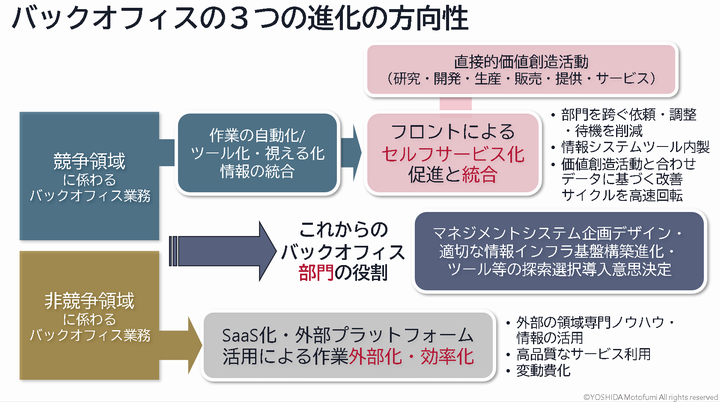

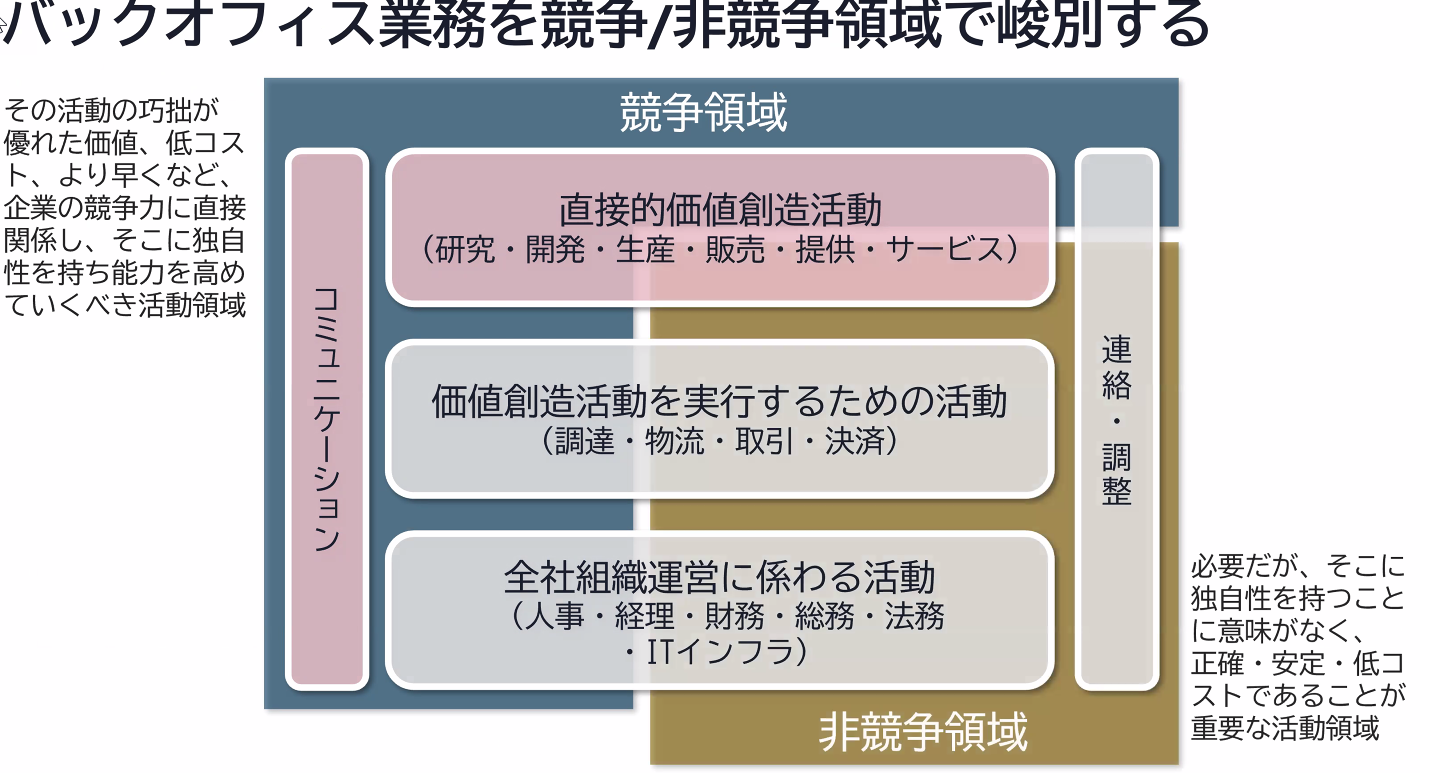

どういうことか。それを理解するためには、まず、企業の様々な活動を、「フロント・バック」ではなく、「競争領域」と「非競争領域」に分けて捉える必要があります。

企業の仕事には、顧客・市場に提供する価値を生み出すのに直接関係する開発・生産・販売といった「直接的価値創造活動」があります。一方で、いわゆる「バックオフィス」と言われているものの中には、調達や決済など、そうした価値創造活動を実行するうえで必要な資源や仕組みを提供する活動と、人事や財務など組織全体の運営に係わる活動が混在しています。

――「競争領域」「非競争領域」における具体的なDXの方法を教えてください。

まず、「競争領域」に近いバックオフィス業務については、作業をできるだけデジタル化し、かつ直接価値創造活動に携わる人たちがセルフでできるようにしていくべきです。なぜなら、ここの仕事をいかに効果的・効率的に行うかが企業の競争力に直結し、故に情報ができるだけ滑らかに流れ、無駄が調整や連携を極小化することが重要だからです。

一方「非競争領域」は、組織としては必要不可欠であるものの、それをどうやるかが企業の競争力に直結しないため、優れたSaaSなどのサービスを積極導入し、その分野の専門的な知見と多数の顧客から得られた情報・経験を活用すべきです。

こうした取り組みを推進し、既存のバックオフィス部門の「作業」はどんどんスリム化、消滅させていくことを目指すべきでしょう。

消えゆくバックオフィスに代わる“COE”

では、既存のバックオフィス部門の「仕事」が無くなるかというとそうではありません。組織としての方針を決め、優れた標準を定義する、組織全体の情報基盤・インフラを整備・進化させる、組織内外のベストプラクティスを共有し、また人材を育成・輩出する。実はこうした役割を果たす組織をCOE(センターオブエクセレンス)と言いますが、これからのバックオフィス部門は「作業」から解放され、組織全体に対して重要な役割を果たすCOEに進化すると考えるとよいと思います。

――COEはどのような能力を持った人材を採用し、どう育成すればよいでしょうか。

COEの経理担当者についてイメージしてみます。必要なのは、会計や税法の細かなルールを理解して事務処理を間違いなくできることではなく(それは優れたSaaSが自動で行う)、むしろ企業における会計の原理原則を深く理解し、会計士や税理士、そして経営者ときちんと話ができることです。

一方、バックオフィス部門は長らくコストセンターとして扱われ、人も予算も少ない中、膨大な作業に忙殺され、考える時間、学ぶ時間も十分に取れないといった状況で苦労しているケースも少なくありません。

しかし、DXによって「作業」を効率化・自動化することで余裕を生み出し、本来集中すべき企画や学習にフォーカスすることができれば、より高度な専門性をもって貢献できる道が拓けるはずです。

同時に、これはそれぞれの分野に関してより高度な専門性が求められるということを意味しますので、決して楽な道ではないのですが、それによりやりがいが高まり成長機会が増えることのメリットは大きいのではないでしょうか?

また外部のプロフェッショナル人材の参画を積極的に進め、そうした人たちとの仕事の中で学び、実力を磨いていくことも効果的です。

4つ巴で同時に変えなければいけない

――日本企業が変わるのはなかなか容易ではなさそうです。

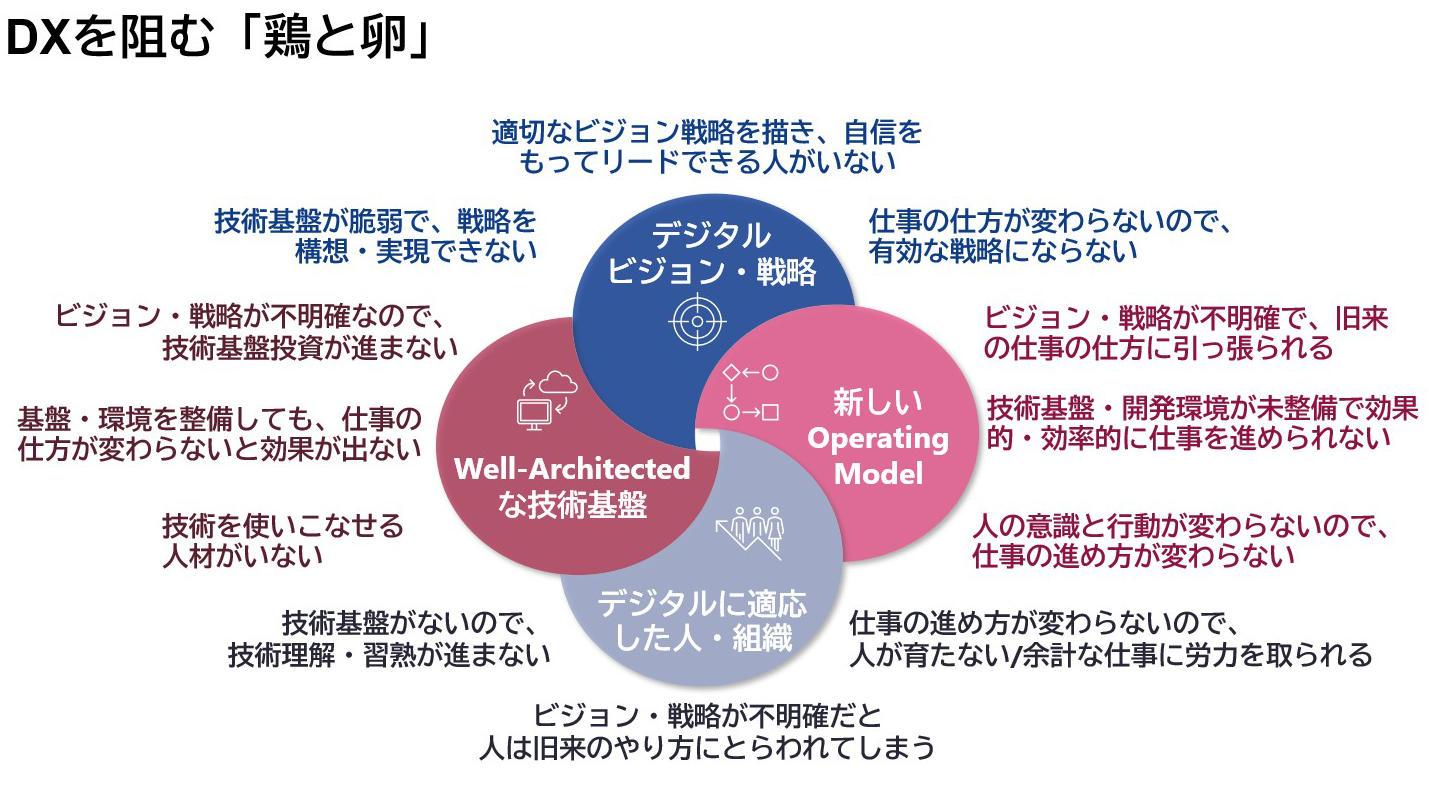

そうかもしれません。DXが難しいのは、「デジタルビジョン・戦略」「新しいオペレーシング・モデル(仕事の進め方)」「適切に設計された技術基盤」「デジタルに適応した人・組織」という四つの要素が同時に変化しないといけないからです。

このため、ある条件が整わないので他の条件が整わないといった“鶏が先か卵が先か”の状況に陥ってなかなか進まないのです。

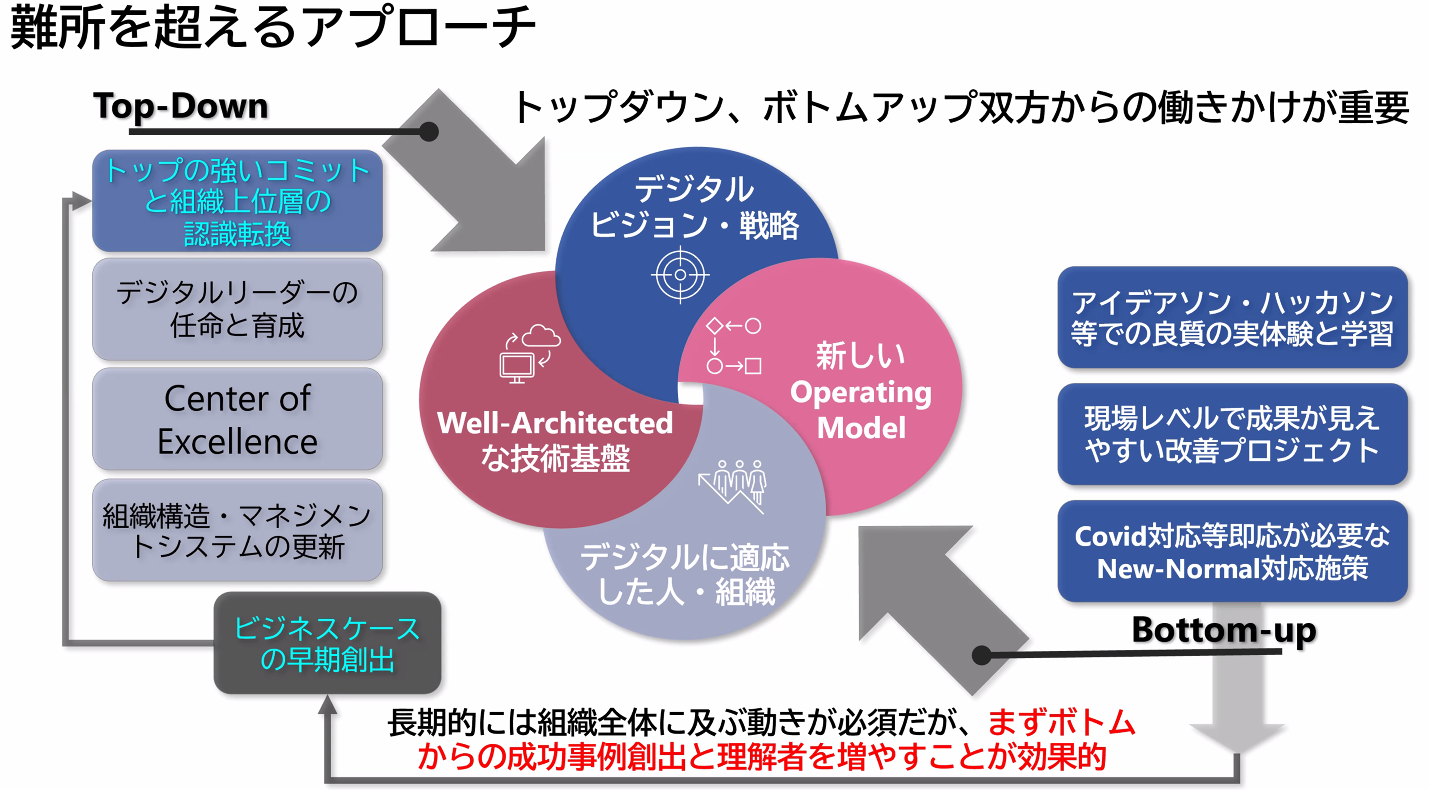

打開策としては、トップダウンとボトムアップをうまく組み合わせて同時に進めることが有効です。

特に現場では、「もっとこうしたら、こうできないか?」といった気づきが沢山見つかるものです。

例えば飲食店のスタッフが「コロナの感染リスクが少ないことがわかれば顧客は来店してくれるはずだ。顧客がいつでもその店の混み具合がわかるアプリをつくったらどうだろう」と考えて、すぐに開発・実行・検証・修正できれば、情報を活用した新たな価値の創造にチャレンジできます。

そういった機会を通じて実際に現地現物で成功体験を積み重ねていくことが大切です。そうした事例が社内で増えてくれば、多くの人たちが「自分たちのビジネスでのDXとはこういうことなんだ」「だったらこういうこともできないか?」と考え始め、積極的に取り組む素地ができてきます。

――まずはスピーディーな実行が何よりも重要ということですね。

その通りです。そのためには現地現物を見せて、社内に理解者を増やすことです。ボトムからの成功事例で、これくらいやればこう変わる、と見せることが大切です。人間は、成功が目に見えるようになると少しずつ変わっていくものです。

注意すべきなのは、いきなり最新システムの全社導入だといった方向を目指さないことです。まずどこでデジタル化が最も必要かつ効果が出やすいのかを見定めて、熱意と好奇心がある理解者・実践者を増やしていく。それができれば、具体的な成功事例をもって、保守的・懐疑的な人たちを動かすことができます。

また、現実には、企業側が変化しようとしても、顧客がもとのサービスや製品を望んでいるケースもあり、顧客が新しい価値になじむまでに一定の時間がかかることもあります。

大事なのは、まずは “ふりかけ”でもよいので、早く、デジタル化に着手すること。そして小さくても良いので成功事例をつくること。そのプロセスで顧客の情報を獲得し、そこから学ぶことです。

多くの大企業や今業績が好調な企業でDXを推進したいのであれば、「既存の事業に携わっている大多数の人にとってはDXによってこれまでのやり方が大きく変わることに対するインセンティブは弱く、また理解度も必ずしも高くはない」という現実を理解しておくことが重要です。

まずは学びと成功事例を得て、徐々に理解者を増やしていく。そのプロセスを進めながらトップ・マネジメントの理解とサポートを得て、そして期をみて一気に拡大するようなイメージを持たれるとよいでしょう。